高尾山の登山コース

ホーム > 高尾山の登山コース > 高尾山自然研究路 > 高尾山自然研究路1号路

高尾山自然研究路 高尾山を縦横無尽に歩こう

高尾山自然研究路1号路

高尾山へのメインルートともいえる1号路は、高尾山薬王院への表参道をたどり、さらに高尾山の頂上へと続く道です。

高尾山へのメインルートともいえる1号路は、高尾山薬王院への表参道をたどり、さらに高尾山の頂上へと続く道です。

薬王院までは舗装路ですが、それより上部は山道になるので、それなりの足ごしらえをしていきましょう。

なお、自然研究路1号路の始点は、大阪の箕面から続いている東海自然歩道の最終区間でもあります。

明治百年の記念事業として「明治の森高尾国定公園」に 指定されたここ高尾と大阪の箕面を結ぶ全長約1300キロの自然歩道です。

また、 近年、環境庁の指導のもと整備された「鳥の道」も兼ねています。

また、 近年、環境庁の指導のもと整備された「鳥の道」も兼ねています。

昔も今も高尾山登山のメインルートと言えるでしょう。

ケーブルカー山麓駅前広場の右から登りはじめるが、薬王院まで全て舗装されているので歩きやすくなっています。

ハイカーにとっては、ちょっと物足りなく感じるかもしれませんね。

ところで、この登り初めの石畳に注目してください。

この石畳は昭和30年ころまで都電の敷石として使われていたそうで今で言うリサイクルでしょうか。 実はこの1号路は都道なのです。急坂が続きあたりは杉の美林です。(花粉症の方には何とも目障りな光景でしょうが)右側は、植え付けてから20年ほどの小杉の林が続きます。

また左は、立派な大杉が林立しています。道に沿って小川が流れていますがその流れは小さいもので す。

す。

廿五丁目あたりの古い道標の近くには、岩から水が 滴り落ちています。この水が、冬にはつららとなり、よく写真家達が、撮っているのを見かけます。

杉の巨木が点在し、少しずつ傾斜がましてきます。

折り返すように登ったら、橋があり200mほど進むと左へ大きく曲がる本道と金比羅台に続く 階段の道へと分かれます。

先を急ぐ方は、金比羅台に登る道を右に見ながら左へ、急勾配の上り道を詰めていきましょう。左に曲がって直線的な道になると勾配は落ち着きます。右下には中央自動車道が見え、城見台という平坦地まで行けばベンチがあります。休日にはこの先の特に霞台が混雑するので、休日に行く方はここで休憩することをおすすめします。

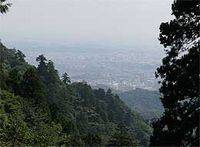

時間に余裕のある方は、金毘羅台に寄ってみましょう。金比羅台のあづまやからはその木陰から八王子の市街、多摩、池袋、新宿、東京タワーなどが望めます。

実はここには、夏みかんの木の脇から甲州街道へ下る古道が出ています。甲州街道からこの金毘羅台をめざして登るコースもメジャーな参道ルートとはまた趣も違い人気あるコースです。

実はここには、夏みかんの木の脇から甲州街道へ下る古道が出ています。甲州街道からこの金毘羅台をめざして登るコースもメジャーな参道ルートとはまた趣も違い人気あるコースです。

金毘羅社がある高台の広場には「麦まきいちょう」という大きな銀杏の木があり、昔は、この木が黄色く染まるのを見て麦まきを始めたということです。

金比羅台園地を出るとすぐ1号路と合流して、たたび急坂が続きます。

暫く平坦な道を進むと北側の下には中央自動車道が見えます。

やがて城見台へたどり つきます。

このその名の通り、ここからは北条氏照の居城だった八王子城跡

このその名の通り、ここからは北条氏照の居城だった八王子城跡![]() ある城山の頂上付近が見えます。

ある城山の頂上付近が見えます。

城見台を過ぎ、緩やかに登っていくと左にエコーリフト![]() の山上駅、さらに進むとケーブルカー・高尾山駅や展望塔がある霞台です。

の山上駅、さらに進むとケーブルカー・高尾山駅や展望塔がある霞台です。

高尾山登山のベースキャンプともいえるこの場所には食事処や茶店、土産物屋などが集中しており夏にはビアガーデン(高尾山ビアマウンテン)に模様替えすることでも人気です。

この辺は関東 平野が一望でき、天気がよければ新宿の東京都庁の姿や横浜のランドマークタワーも確認できます。

目のいい人は、ここでちょっとチャレンジ。よく目をこらすと、はる かに江ノ島が見えるというのです。

目のいい人は、ここでちょっとチャレンジ。よく目をこらすと、はる かに江ノ島が見えるというのです。

ここは、また元旦の初日の出を拝む絶好の場所![]() で もあり、この私も毎年、午前4時から場所を取り待っているので、いつもここで風邪 をひいてしまいます。駅前から霞台へ登ると眼下に高尾の自然がいっそう見渡せます

北は奥多摩、南は相模台台地、もう本当に最高です。

で もあり、この私も毎年、午前4時から場所を取り待っているので、いつもここで風邪 をひいてしまいます。駅前から霞台へ登ると眼下に高尾の自然がいっそう見渡せます

北は奥多摩、南は相模台台地、もう本当に最高です。

ここからは薬王院境内となるので春日灯籠が奥の院まで続いています。十一丁目茶屋の手前で2号路と交差します。

右は蛇滝へ左は琵琶滝へ各々下りていけます。

やがて高尾自 然動植物園が見えてきます。ここはニホンザルの放し飼いと山野草数百種で人気のスポットです。

然動植物園が見えてきます。ここはニホンザルの放し飼いと山野草数百種で人気のスポットです。

高い入場料をとって整備された都会の動物園や植物園を想像していくと見事に期待を裏切られますが、高尾の自然をおなかいっぱいにした後ならきっと楽しめることと思います。

さて、この高尾自然動植物園のには高尾山七不思議![]() のひとつ「蛸杉」呼ばれる不思議な形をした杉が迎えてくれます。昔参道の道普請をしていたところ邪魔になるので切り倒

のひとつ「蛸杉」呼ばれる不思議な形をした杉が迎えてくれます。昔参道の道普請をしていたところ邪魔になるので切り倒 そうとしたら一夜のうちに後ろに退いたというのです。

そうとしたら一夜のうちに後ろに退いたというのです。

ここを通る人たちがみんな触っていくので、根が曲がった部分がつる つるになっていて、とても面白く感じますが、数年前に保護のため柵が設けられました。

蛸杉の近くは樹齢が数百年という大杉、そしてなによりも高尾の独特の植物分布を見ることができる絶好のポイントです。歩いている両側を見てください。

北面は温帯系、南面が暖帯系の林と道の左右で樹木が異なる![]() のです。道は、浄心門に続きます。ここで研究路4号路が右側に、また3号路は左側に別れています。

のです。道は、浄心門に続きます。ここで研究路4号路が右側に、また3号路は左側に別れています。

浄心門をくぐるとここからは薬王院境内となります。「殺生禁断」と刻まれた石碑が出迎えてくれます。

すぐ左側に役行者を奉る神変堂があり、ここから奥の院まで春日灯篭が続いていきます。

しばらく進むと、108段の階段を登る男坂、ゆるやかな上り坂となる女坂![]() に分かれますが、どちらの道も権現茶屋の前で合流します。

に分かれますが、どちらの道も権現茶屋の前で合流します。

男坂の石段を登ると煩悩が除かれるとのことで、やはりここは男坂にチャレンジしてみましょう。

男坂の石段を登ると煩悩が除かれるとのことで、やはりここは男坂にチャレンジしてみましょう。

子供たちが、一生懸命数えて登っていく後ろから、日頃体力不足のおと うさんが、息をきりながた追いかけていく姿を見かけます。

あらあら、このカップルはもめていますね。えっ、彼女は女坂がい いんですって。でも心配ご無用。道はしばらくすると茶店の前で合流します。

男坂を登って女坂と合流した地点にあるのが、権現茶屋です。ここから薬王院までは大きなスギの木が並ぶ参道を歩いていくことになります。杉苗の奉納者の札が立ち並び信仰の厚さを伺えます。途中「天狗の腰掛杉」もあり、のんびりと周りの景色を見ながら進みましょう。

やがて今にも天狗が現れそうな雰囲気を感じながら四天王の山門をくぐれば薬王院の境内に入ります。

階段を登ると仁王門があり外側に仁王、内側に天狗がまつられています。

ところで、ここ高尾山には、いろいろな天狗伝説

ところで、ここ高尾山には、いろいろな天狗伝説![]() が残されています。高尾山に来られたついでに是非高尾の天狗様と仲良くなってくださいね。

が残されています。高尾山に来られたついでに是非高尾の天狗様と仲良くなってくださいね。

正面が飯綱大権現![]() がまつられている本堂です。

がまつられている本堂です。

さらにその上には 極彩色に飾られた本社があり、本社脇には、稲荷社と天狗社があります。

急な石段を 登るとそこは奥の院で、ここから舗装道路とはお別れ、緩やかな土の道が続きます。山道となり、いろはの森コース 、さらに4号路と出合えば、高尾山の山頂まではもうひと息です。

、さらに4号路と出合えば、高尾山の山頂まではもうひと息です。

ゆるやかな勾配を進んでいくと、立派な山頂下のトイレが見えてくる。ここまできたら高尾山山頂はほんのひと登りだ。トイレが見えるとまもなく山頂、見晴台に到着です。本堂から山頂へは約700mほどです。

高尾山頂は標高599m。

ビジターセンターのほか、茶店もありま。13州見晴台と呼ばれたように、昔は信濃、越後まで見渡せたといいいます。

現在は高尾山の代々の山林伐採禁止令もあり、樹木が茂 ってきたためにとても見晴らしがよいとはいえないようです。

唯一間伐された木々の間から南西方向に南アルプスや富士山を遠望するのが限界のようです。

唯一間伐された木々の間から南西方向に南アルプスや富士山を遠望するのが限界のようです。

手前には大室 山を配して、右手には三ツ峠から御坂峠の連山を配しその中間奥に堂々とした風格のある富士山の構成は、本当に絵になる感じです。

特に冬至の頃に望める富士山「ダイヤモンド富士![]() 」は絶景です。

」は絶景です。

午後4時頃、晴れていると丹沢山塊と道志山塊とを左右に従え、富士のシルエットが西の空に浮かび上がります。

真紅の太陽が富士山の真上にかかり、やがてシルエットの霊峰に吸い込まれるように山頂に沈んでいく様子は 、その美しさに呆然となること必至です。

、その美しさに呆然となること必至です。

この最高の景観を収めようと山頂はプロアマカメラマンが混じってのシャッター争奪戦となります。

山頂に太陽がかかりそしてその姿を消すまでたったの2分間ほど。

この一瞬を1年待ち望んで山頂を訪れる人も多いとか..............

この騒ぎが収まると高尾のお山は、新年を迎える準備に大忙しの毎日を迎えるのです。

尚、山頂には、ビジターセンターもあって、ここでは常時、高尾の動植物の写真展や山々の模型、スライド上映などをやっており、休憩もかねて立ち寄ってみましょう。

尚、山頂には、ビジターセンターもあって、ここでは常時、高尾の動植物の写真展や山々の模型、スライド上映などをやっており、休憩もかねて立ち寄ってみましょう。

茶店もあり、富士山を眺めながらの山菜そばは、また格別。

もちろん、家から運んできたお弁当を広げると気分は最高ですね。